電話でのお問い合わせはTEL.0587-32-3888

〒492-8233 愛知県稲沢市奥田町字中切前4457番地

法話

大悲無倦常照我

(だいひむけんじょうしょうが)

前住職 釋好行(松本好行)

| 籠目、籠目、籠の中の鳥は、いついつ出やる、 夜明けの晩に、鶴と亀がすべった、後ろの正面だあれ。 人として生を受け、産声を上げて以来、熱いヤカンに手を触れ、あわてて手を引っ込めるような、そんな経験学習の繰り返しにより、いつの間にか自己保身防衛本能の盛んなる人格を築き上げる私たちである。 時おり、ふと、遊び歌の「籠目籠目籠の中の鳥は、いついつ出やる」と懐かしく口ずさむ。 この歌詞には、世間の出世のため、名利心を先とする故に、「言念無実(ごんねんむじつ)」「心口各異(しんくかくい)」(※注記参照)なる、人間社会の 虚仮不実性のものさしに、絶対的自信を持ち、過去の経験学習した実践を常に是とし、その座を依り所として、善いとか悪いとか、多いとか少ないとか、幸せと か不幸せとか、といった“自力の心の籠”からいつ出ることができるのか。いつ、はだかになれるのか、と問いかけの「カゴメの歌」が新鮮に感じ取れる。 そして次に「夜 明けの晩に鶴と亀がすべった、後ろの正面、だあれ」とある。鶴と亀は、寿福であろう。私たちが常に追い求め、あてにしていた、地位、名誉、財産、健康、経 験主義という自己絶対正義とも言えるその座が、音を立てて崩れ去った時、さてあなたはどうする。何を頼みに生きたらいいのか。 この絶望のどん底から、私自身を大きく包み込む願心を「後ろの正面だあれ!」と、真後ろから、どこまでも、人間の真の解放あれと、願う如来の慈悲心が、ここに歌われているように深信す。 悲しみを共にし 苦しみを共にし 涙を共にし 喜びを共にして下さる 如来、今、我にまします という、如来の出世本懐たる、今現在説法の願い深きことを、かみしめてみる歩みの歌である。 (※注記)名利心のため、本音で人間付き合いをしない。そこに出る言葉には真実がなく、心の中と言葉の表現の異なりの偽善性をいう。

|

艶やかなる花に執われると、

真実を見失う

前住職 釋好行(松本好行)

| たまに眠れないというときがあります。生まれてから今日までの、こころの奥底に誰しもが持ち合わせますダメージ・コンプレックス、あるいは、他人には告白する事のできぬ病、そのことを卑下し悩み、人としての絆も断ちきり、断ち切られ、何のために生きてきたのか、何を求めて生きようとするのか、手探りの状況の中でただ孤独に生きる。何を信じていいのか、闇の中でただひたすらもがく。これを絶望という言葉で表すにはあまりにも悲しい思いがいたします。 実は二十年程前、私自身もそのようなこころの状況にあった。回帰本能というのでしょうか。悶える状況の中でふと気づきますと、大自然の緑を求め、清らかなせせらぎを求めて、根尾川の薄墨桜のふもとに足が向いておりました。辺り一面はすっかり冬景色。雪が足元に四十センチの深さを感じて、ただ広い原野にひとり佇む。一月でありましたから、薄墨桜のつぼみも見当たりません。しかし何かそこには大きな、大きな自然の働きに包まれておるという安堵感と申しますか、不思議な落ち着きを感じておりました。 思えば一月で良かった。ある意味では桜のあの鮮やかな輝きと艶やかな姿が、無くて良かった。あの鮮やかな薄墨桜の花びらがもし満開であったならば、きっと私の目は艶やかな、鮮やかな輝きに目を奪われてしまったと思う。あの艶やかな桜の花が咲いていなかったから、一六〇〇年ともいうあの薄墨桜老木にしっかりと向き合う事ができた。 人生にもこれと同じようなことがある。艶やかな鮮やかなるものを目の前にいたしますと、虚飾と盛んなるものにすべての志を奪われ、何か人間としての、あるいは人生の一番大切なものを見失ってしまう。 人生に置き換えますと、誰からも評価され、誰からも 人間が人間になるために 人間が人間を取り戻すために━━━━━━。  |

コンプレックスは大切な宝物

自来迎

(じらいこう)

〜親鸞「唯信鈔文意」

(ゆいしんしょうもんい)〜

前住職 釋好行(松本好行)

|

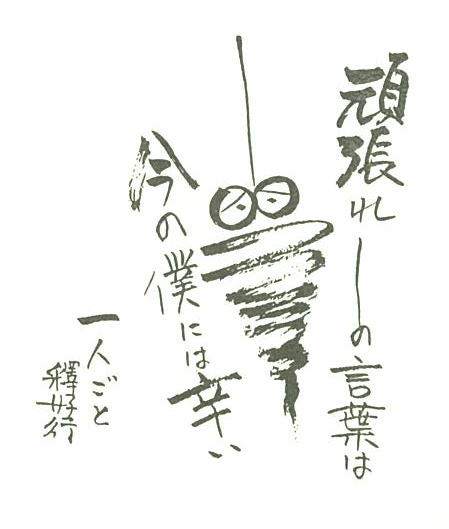

「凡小」という言葉が仏教にあります。人間は弱くて小さい存在であるという意味です。弱くてすぐくじけて孤独を感じ涙する私たちの姿そのままを言い当ててくださる言葉です。 私たちは小さい存在なのに、大きく振る舞おうとします。欲望から生まれる虚飾の姿。この虚飾の姿を自分だと思い込み、虚飾の自分を演じるのです。 本当はコンプレックスいっぱいの私です。その私が背伸びをして歯をくいしばっているのです。頑張れば頑張るほど苦しくてたまらない。「私だけが弱い」と思い込んで、目に映るすべてのものは自分より立派で強いように思います。「なんとかせねばならない」と自分にムチ打ちます。そして心に厚いバリケードを作って自分を守ろうとしますが、気がつくと独りぼっちの自分がいるばかりです。 そんな私たちに仏さまは、コンプレックスいっぱいの自分、涙や悲しみで萎えてしまう自分を、それがまちがいなくあなたですよと、「凡小」という言葉で教えてくださっているのです。何故苦しみ、他を傷つけずにはおれないのか。一生懸命に生きようとすると、必ず萎(な)えてしまう心が生まれてきます。しかし、この萎えてしまう心こそ「凡小」であることのあかしであるし、宝物だと仏さまは教えてくださるのです。互いに萎える心で生きている「凡小」であると知るゆえに、他の人の心を受け取り支えあうことができる。そしてそれが仏さまから賜る絆であり優しさであると思うのです。 ですから、「凡小」という言葉は仏さまの愛(慈悲)の言葉です。「虚飾を演じなくてもいいのだよ。ありのままの自分に還りなさい。肩に力を入れる必要もないのだよ。心のバリケードもいらない。涙するあなたこそ自然のあなたではないか。苦しいのに、悲しいのに、強そうに振る舞うことのほうが不自然。ありのままの自分を正直に生きてください。」と。 「自来迎」の「自」は自然のままに、道理のままに、仏さまと一緒、という意味です。涙、悲しみ、苦しみ、そして喜びも仏さまと一緒なのです。自然の大いなる道理に身も心も乗せきる勇気を、私は「自」と味わっています。また「来」は「かえ(還)る」、「迎」は「まつこころなり」と親鸞聖人は言っておられます。 ですから「自来迎」とは、本来の飾らない自分にかえることができるまで待っていてくださる仏さまのはたらきのことです。仏さまの教えに身を託して、自然のままに、ありのままに、「凡小」の身が支えあって、一緒に歩めることができるまで待っていて くださる仏さまのはたらきを「自来迎」といいます。味わってみたい言葉です。

|

「コントロールが出来ない中で」

住職 釋真暁(松本真暁)

※この法話は、お盆法要の動画を

元にテープ起こしをさせて頂きました

乱筆、乱文をご容赦願います

|

皆さんこんにちは。正本寺副住職の松本真暁と申します。本日はお盆の法要をですね、動画で配信させていただくという運びになりまして、法話を動画によって初めての試みですけども、行わせていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。  |

諸行無常

(しょぎょうむじょう)

副住職 釋健誠(民谷 健)

|

世世の中には流行といったものがあります。ファッションや食べ物、テレビ番組、挙げだしたらたくさんありますね。その時代時代の価値観によって、出てきては消え、また出てきては消えていく。 流行というのは単純に良いものは残り、悪いものは廃れていく、芸人でいう一発屋というやつなのでしょうか。それとも時代は繰り返されるともいうもので、なにか人間の営みに根付いた周期があるのかもしれません。

仏教の教えに「諸行無常」というものがあります。すべての物は変化し、同じ状態であり続けるものはない、というものです。食べ物は放っておけば腐るし、生きているものは年を取る、物はいつか壊れるし、天気も気温もいつも同じではない。仏教もその時代によって変わっていくものの一つなのでしょうか。 仏教には この思想によれば現代は末法の時代になるわけです。現代とお釈迦様の時代とは、生活様式も価値観も変わっていることでしょう。そのような生活様式、価値観の変化に伴いながらも仏教はその時代時代で人々の生活に関わり、現在まで伝わってきたと思います。

|

聞くと言うことについて

釋浄信(鈴木 博之)

| 現代は情報化社会と呼ばれています。昨今の技術を使うと、例えば写真を加工する技術を使って、自分の容姿をより綺麗にしたり、輪郭の形や、体型を変えたりして、自分の姿をよく見せることができるようになりました。そのような写真の中に、私にとって印象深い一枚があります。 とてもすらっとしていて、美しい綺麗なある女性が扉の前でポーズをとっている写真。しかし、その女性の背後をみると扉が不自然に歪んでいるのです。写真を自分の容姿に合わせて無理に加工した結果、背後にある扉が不自然に歪んでしまっているということです。その方は、それに気づかないまま写真をネットに投稿された。 この写真の事を考えると、自分をよく見せたい。自分の理想の姿を追及する。その思いが先行してしまって、周りにあるものを見落としてしまうということがあるのではないかと思いました。そして、私にも同じようなことがあることを思い出しました。 私は図書館に行って本を借りることが好きです。難しい本を借りて、家でちょっと読んでぱらぱらとめくって、それを普段目に見える場所においておく。それだけでなんとなく満足するというようなことをよくしています。これはどういうことかと言うと、私は賢い人間にあこがれているのだと思います。賢くて強くて、なんでも知っているような人間にあこがれる自分と、そうなれない自分との間を、本を借りて少し読んでいることでつないでいるような感覚で本だけを借りているという状況が私にはあります。それをやっていれば、意味があるのかと思うのですが、図書館で本を借りることをやめてしまったら、自分自身に対するイメージが変わってしまうのではないか。見たくない自分を見るのが怖い。そういう風に思っている自分がいて、図書館で本を借りるのがやめられないでいます。「賢い人間でありたい。」「自分は賢い人間だ。」という思いが先行して、無理やりなことだとわかっているのにやめられない自分の姿があります。 今書いたような自分の価値観の中に留まって、道理に合わないことをやっている私がいます。しかし、今の私は、そうでない価値観も持っています。それは人の話を聞きたい。人の話を受け止めたいと考える私がいるということです。 以前先輩から、あなたは話を身で受け止めていないのではないかと言われたことがあります。相手の話を聞いて、自分に都合がいいことだけを悪く言えば盗んでやろうと考えているのではないかと、そのような旨の話をされました。そして、そうではなくて、相手の立場になって、相手の身になって、相手の話を聞くことが大切なのではないかと、そのようにお話をされたことがあります。この話を聞いたとき、初めは身をもって聞くということの意味が分からず、自分の中でちゃんと話を聞いて判断しているのに、と考えていました。しかし、相手の話を聞くということは、自分に都合がいい話を選ぶのではないということを感じました。自分はなんて、自分に都合がいいことを考えていたのかとその時感じました。自分の小ささを感じました。 確かに私は、相手がどのような立場にあって、私に何を伝えようとしているのかということをあまり考えてこなかったと思います。自分は今の話を聞いてどう思うのか。何を感じたのかということばかりに目が向いていたと思います。その自分の姿を今思い返してみると、話を聞いているようで、自分の事ばかり考えている姿に思いますし、人の話を聞いていない分、自分というものも本当はよくわかっていないのではないかと思います。 そのように思うと、相手の立場に立ちたい、相手の価値観を知りたい、受け止めたいと思うようになりました。いつのまにか、私の心には先生と呼べる方々がたくさん現れました。私には私の先生と思っている人が何人もいます。お話を伺える人が何人もいます。その方たちの大半は私が心の中で先生と思っているだけですが、この方なら何を考えるのだろうか。この人ならなんというのだろうかと考えるようになりました。先生によって考え方が違う場合もあります。今思うと、自分のことを賢いとか、強いと思っている自分は、人の話を聞くことが出来なくて、どうやって生きればいいのかわからず、強くなければいけない、賢くなければいけないという風に思っていたのかもしれません。今でもそういう自分はいます。しかし今は、どうやって生きていけばいいのか、賢いとはなんなのか、ということについて、いろいろな方々、先生のお話を聞こうと思っています。 |

一日一生

釋大我(北川 大我)

| 今日この頃、耳にしない日はないのではないでしょうか。新型コロナウイルスは絶えず勢力を増して感染が続いています。私たちの目に見えるものでもなく、いつどこでとも周知できず危険と隣り合わせの毎日に変わりありません。そんな中、メディアにはあまり取り上げられていませんがご存知でしょうか。 警視庁と厚生労働省では2020年の自殺者が3.7%増加だと伝えています。これはリーマンショック直後2009年以来の増加に転じたのだと。女性や若年層の増加が目立ち、感染拡大に伴う外出自粛や生活環境の変化が大きな要因なのです。 |

「頭が下がる 慙愧(ざんぎ)」

副住職 釋健誠(民谷 健)

私は社会人となり大人になるということは、下げたくない頭を下げ、上手く立ち回ることだと思っていました。思っていなくても、言わなきゃいけない「ありがとう」「ごめんなさい」「お願いします」を言うことだと。 しかし、何かどうも上手くできない、、嫌々納得してなく、仕方なくで下げる頭は気持ちの良いものではありませんでした。青臭い話かもしれないですが、そんな風に頭を下げることは、どこか嘘をついているようで嫌でした。 「そんなのは嘘とは言わない、物事を円滑に進めるには必要なことだ、皆んなそうやってる、そういうものだ」という人もいました。 同じ頭でも「頭を下げる」と「頭が下がる」という言い方があります。この「頭が下がる」というのはどういったものでしょうか。 親鸞聖人のお書きになった「教行信証」に 「慙」は内に自ら羞恥す、「愧」は発露して人に向かう とあります。 この慙愧の心は、自分一人ではどうにもできない、人に助けてもらわなければ生きていけない、支え合いながら、迷惑を掛けなければ生きていけない、そんな自分に気づいた心だと思います。 先の「頭を下げる」ときには、相手に自分がどう思われるか、相手がどう思うか、を気にして、頭を下げておいた方が都合が良いし、礼儀として、マナーとしてやっておいた方が良さそうだな、といった具合でした。 親鸞聖人のこの言葉は、自分自身の心と向き合って、自分の至らなさに気づいた時出てくるのは、頭が下がる「ありがとう」「ごめんなさい」「お願いします」ではないでしょうか。 単に対外的に道徳や倫理を教えてくれているものではなく、自分自身の心を見つめ「頭が下がる」ような「生き方の勧め」が仏教の教えの一つではないでしょうか。 |

copyright©2016 shohonji all rights reserved.